bitcoin cours 2014

Bitcoin relies on the participation of people and organisations to act as the "bankers" of the system.Called Bitcoin miners, they effectively record each transaction on a ledger called the Blockchain and in return, they are awarded with bitcoins.The process of mining is to do a series of calculations to discover a specific number, and the first one to do so gets the reward of 25 bitcoins (valued at approximately US $10,500).In order to increase their chances, Bitcoin miners have large numbers of computers with specialised hardware that consume significant amounts of electricity.The entire Bitcoin system has been estimated to use about 350 Megawatts of electricity which is the same demand as 280,000 US homes.For miners, electricity usage is the majority of the cost of producing bitcoins and this is why China, with its relatively low energy costs, has become the country of choice for this type of operation.The economics of Bitcoin mining only make sense if the price of Bitcoin is maintained.

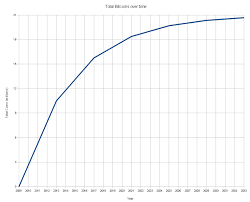

Around July 18th however, Bitcoin will go through a process whereby the reward allocated to Bitcoin miners is halved.This happens every 4 years and was added into the design of Bitcoin as a way of slowly reaching the limit of the total number of Bitcoins to 21 million.The design also assumes that as the production of new Bitcoins from the mining process slows down, the incentives for mining will be made up by adding transaction costs to the process.Of course, unless the price of Bitcoin goes up, more pressure will be put on Bitcoin miners to continue operating after their profits have been slashed.Although anything could happen, Bitcoin miners could potentially decide that mining an alternative cryptocurrency like Ethereum might be easier than continuing with Bitcoin.The uncertainty of what will happen after Bitcoin goes through this "halving" process has already had one significant casualty.Bitcoin Group, an Australian Bitcoin mining company was hoping to list on the Australian Stock Exchange this year but last month abandoned its plans for an IPO.

The Australian Securities and Investment Commission (ASIC) didn't believe that Bitcoin Group could assure its capital adequacy after the Bitcoin halving process and so clearly ASIC at least didn't think that the price of Bitcoin was going to go up as a result.

bitcoin gavinThe truth of the matter is that nobody really knows what will happen.

bitcoin asic hardware ukOn the one hand, there will be fewer bitcoins being generated each day and some people have argued that this will create a shortage of supply that will drive prices up.

litecoin hardware asicThis of course assumes that supply of bitcoins is constrained in any way which it is not clear that it is.

bitcoin mining playstation 4

On the other hand, Bitcoin miners will be making fewer bitcoins and may have to sell more bitcoins to pay their expenses which could drive the price of bitcoins down.Ultimately, if the process of mining bitcoins becomes too unprofitable, they will stop altogether and switch to another cryptocurrency and this would largely spell the end of Bitcoin.

bitcoin tinhteUnfortunately, predicting anything about Bitcoin is made more difficult because of a number of factors involved in how the mining process works and ultimately what is actually driving the Bitcoin market.

bitcoin speculation redditGiven that Bitcoin is largely an experiment in creating a novel form of currency, the uncertainty is unsurprising.The designers of Bitcoin possibly expected that the community would be able to respond to knowledge gained as the experiment ran, but that hasn't turned out to be the case.

Instead, the Bitcoin community has been fractured with an ongoing argument of how to modify one aspect of the Blockchain, what size the blocks that make it up should be.Given that achieving any sort of compromise on this question proved so difficult, the interest in cryptocurrencies is rapidly shifting away from Bitcoin to the Blockchain and to other currencies like Ethereum.Ethereum is like the version 2 that Bitcoin should have had.It has a range of new features that make the Ethereum Blockchain capable of supporting so-called "smart contracts" but more importantly, it is moving away from the extremely wasteful mining process of Bitcoin to another system that promises to be much more efficient.Given that by 2020, Bitcoin is predicted to be globally using more electricity than the entire country of Denmark currently does, a more efficient system can not come too soon.The halving is another bump in the technological and social experiment that has been the evolution of Bitcoin.Whether it derails the project entirely will only become apparent in the months that follow.

Explore further: Bitcoin 'mining pool' promises to stay small| | Inconnues jusqu’il y a encore quelques années, sauf dans le milieu alternatif, la deuxième décennie de ce siècle voit l’explosion du phénomène des « monnaies virtuelles ».Celles-ci fascinent autant qu’elles intriguent.Et la plus connue d’entre elles, le bitcoin, concentre toutes ces ambiguïtés.Bien sûr, le mystère qui entoure la création du bitcoin, la volatilité de son cours, les (nombreux) scandales qui l’entourent, tout cela participe à cette fascination.Mais le phénomène est plus profond qu’un simple phénomène médiatique.L’expression déjà intrigue par elle-même : « monnaies virtuelles ».La conjonction de ces deux mots souligne l’ambivalence du concept.Le virtuel, c’est ce qui n’est pas réel.Dans la scolastique du Moyen-Age, le virtuel qualifie un être ou une chose n’ayant pas d’existence actuelle (c’est-à-dire dans les faits tangibles), mais seulement un « état potentiel susceptible d’actualisation ».

C’est dans ce sens que Deleuze l’entend dans son essai sur L’Acte et le virtuel[1].Le virtuel n’a pas de relation avec le réel.Il en est comme séparé, de façon ontologique.La virtualisation, c’est le « hors-là » de Michel Serres[2].Avec l’apparition de l’Internet, la notion de virtuel a changé.Ce qui est virtuel c’est ce qui, sans être réel, possède les qualités du réel, c’est-à-dire est « comme » le réel.On pense bien sûr au jeu vidéo et autre « monde virtuel » parfois plus réel encore que le réel.Le virtuel, ici, reste hors du réel, mais constitue une « réalité » propre, à part entière.Dans ce sens, l’expression « monnaies virtuelles » signifierait des monnaies qui n’ont pas d’existence réelle, c’est-à-dire pas de lien avec la réalité tangible, mais qui existent dans un monde imaginaire.Tel n’est pas le cas de certaines de ces « monnaies virtuelles ».Certaines d’entre elles sont bien réelles, dans le sens qu’elles interagissent directement, avec le monde tangible qui nous entoure : elles permettent d’échanger des biens ou services contre une valeur, d’effectuer des transactions dans le monde parfaitement réel, par exemple en payant un café ou achetant un livre, quand ce n’est pas de la drogue ou des armes… C’est d’ailleurs la raison qui explique pourquoi les tenants de ces monnaies préfèrent utiliser l’expression de « monnaies électroniques », plus propres, selon eux, à appréhender les fonctionnalités de ces monnaies.

Ces différences sémantiques se retrouvent aussi dans les essais de définitions apportées par les régulateurs, voire les tribunaux, soulignant la difficulté d’appréhender ce phénomène.Mais à défaut d’être virtuelles, ces « monnaies » sont-elles justement de la monnaie ?Répondent-elles à la définition économique de la monnaie ?On sait que depuis Aristote on attribut trois fonctions à la monnaie : unité de compte, réserve de valeur et intermédiaire des échanges.Vu sous cet angle, les « monnaies virtuelles » répondent à ces trois fonctions.Et l’on pourrait ici retrouver le débat qui secoue les économistes depuis le développement de cette discipline.Celui de savoir qui de la monnaie ou de l’échange est apparu en premier dans l’histoire de l’humanité[3].En ce sens que le support de la valeur monétaire de l’échange s’est longtemps confondu avec son support physique : coquillage, métaux précieux comme l’or ou l’argent, bien sûr, mais aussi pièces ou billets[4].

Mais beaucoup d’économistes refusent de voir dans ces « monnaies virtuelles » des « véritables » monnaies.Et de se justifier par le caractère régalien propre à la monnaie : celle-ci est et ne peut être émise que par un pouvoir centralisé, hier le roi ou l’empereur, aujourd’hui la banque centrale.Fondamentalement, la monnaie constitue un attribut de souveraineté, un pouvoir régalien.Or, justement les « monnaies virtuelles » s’inscrivent dans une démarche totalement opposée, celle du refus d’un monde centralisé, d’un pouvoir hiérarchique, d’une organisation verticale de la société.C’est d’ailleurs ce qui a fait que ces « monnaies » ont longtemps été défendues par des mouvements libertariens ou alternatifs.Ce qui caractérise fondamentalement ces « monnaies virtuelles », c’est l’absence d’organisation centrale puisqu’elles s’inscrivent dans une logique d’architecture ouverte et libre.C’est d’ailleurs cette caractéristique qui est souvent oubliée : les « monnaies virtuelles » sont avant toute chose un protocole informatique fondé sur la cryptologie.

C’est la fameuse « blockchain »[5].D’où une autre expression, plus correcte, pour désigner ces monnaies, celle de « crypto-monnaies ».Si le bitcoin est une crypto monnaie, le blockchain est un protocole sur lequel repose le fonctionnement de cette crypto-monnaie.Ce protocole a deux caractéristiques majeures : il est décentralisé (comme la plupart des protocoles, il vise à la communication entre machines sans utiliser de machine centrale) et cohérent.Que le système soit cohérent et décentralisé signifie qu’au lieu de devoir consolider l’information en un point qui serait l’autorité centrale, l’ensemble de l’information est disponible en chaque nœud du réseau.Il n’est plus besoin d’un « grand livre » central pour valider l’ensemble des informations.Par exemple dans le cas du bitcoin, l’ensemble des transactions sont enregistrées après avoir été confirmées en chaque nœud du réseau.Il n’est donc plus nécessaire d’avoir une autorité centrale ou un hôtel des Monnaies pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de fraude ou double dépense (i.e.

utiliser le même bitcoin pour deux transactions distinctes).Il suffit de vérifier la cohérence avec l’ensemble des transactions ou avec le nœud précédent du réseau C‘est ce caractère décentralisé, autonome qui aujourd’hui inquiète.D’où l’intérêt de plus en plus marqué des politiques pour ces « monnaies », afin de tenter de mesurer l’impact de leur développement sur l’organisation de la société et bien sûr les conséquences sur le rôle de l’Etat.Comment définir juridiquement ces « monnaies virtuelles ».Ce qu’elles ne sont pas tout d’abord.Les monnaies virtuelles ne sont pas une monnaie légale.C’est la question la plus facile.Pour être définie comme tel, une monnaie doit avoir un cours légal, être définie comme la monnaie d’un territoire par un Etat dans son ordre juridique, ce qui suppose qu’elle soit « émise » par une entité (privée, ou publique, ce qui est le cas la plupart du temps) et enfin être libératoire, c’est-à-dire permettre aux personnes résidentes sur un territoire donné d’éteindre leur dette (suite par exemple à l’achat d’un bien ou d’un service) par remise de cette monnaie, sans que le créancier ne puisse contester cet échange et sa valeur.

Les monnaies virtuelles ne sont pas une monnaie électronique.Là encore, la réponse est assez simple.Une monnaie électronique suppose, tout au moins en droit européen, une créance de son détenteur contre l’émetteur qui peut à tout moment demander à ce dernier de lui « rembourser » cette valeur contre une somme d’agent dans une devise ayant cours légal.Ces « monnaies » ne sont pas émises contre la remise de fonds, au sens de la directive monnaie électronique 2[6].Les monnaies virtuelles ne sont pas des instruments financiers en ce qu’elles ne répondent à aucune des énumérations proposées par la directive Marchés d’Instruments Financiers définissant les instruments financiers.Les monnaies virtuelles ne sont pas un service de paiement, mais l’échange de devises contre une monnaie virtuelle peut être qualifié de service de paiement.C’est le sens de la jurisprudence précitée de la cour d’appel de Paris mais aussi la position de nombreux régulateurs en Europe, à commencer par le régulateur français[7].

Ce que les « monnaies virtuelles » peuvent être : Une première tentative tourne autour de la notion de « biens communs ».Alors même que cette expression est polymorphe, source de nombreuses difficultés et incompréhension, un débat, parfois vif[8], se fait jour sur la qualification de bien commun de ces « monnaies virtuelles » ou du moins de la Blockchain.Première difficulté conceptuelle : une monnaie, au sens économique, peut-elle être définie comme un « bien commun » ?Le débat entre économistes ne fait que commencer[9].Mais il part du postulat que ces « monnaies virtuelles » sont de la « monnaie ».Le rapport entre « commun(s) » et « monnaies virtuelles » est a priori tentant du fait de leurs caractéristiques.Mais pour certains, l’analogie entre les deux notions en reste là.Ces « monnaies virtuelles » (tout au moins celles « décentralisées) ne seraient pas des « communs » au sens d’un « usage d’un bien ou d’un service organisé de telle façon qu’il puisse être mutualisé par le rapprochement, volontaire, coordonné et sans relation de domination, des intérêts particuliers de ses parties prenantes »[10].

En ce sens, « l’idée de ‘commun’ se différencie ainsi de celle de ‘bien privé’ et celle de ‘bien public’ »[11].Il s’agirait d’une nouvelle catégorie juridique, ou plus exactement de la renaissance d’une catégorie oubliée.Le « bien commun » se caractériserait par son caractère intrinsèquement non marchand[12].Non pas qu’il n’ait pas de valeur (d’usage, voire monétaire), mais que les rapports existants entre les membres de la communauté utilisatrice sont plus fondée sur l’économie du partage et du don que sur l’économie de marché[13].Le débat sur le caractère de « commun » de ces « monnaies », et la difficulté, tient en la confusion trop souvent entretenue entre ces « monnaies virtuelles » et le blockchain.Si celles-ci restent dans le domaine privé (par opposition à un bien public), le blockchain pour sa part, du fait de son architecture ouverte et décentralisée, ressort plutôt du collectif, voire du « commun ».

On le voit, ce qui manquerait à ces « monnaies virtuelles », c’est leur absence de « propriété collective » dans la mesure où ces « monnaies » peuvent justement faire l’objet d’une « appropriation ».D’où les critiques sur la spéculation qui entoure la volatilité du cours de ces « monnaies ».C’est donc bien autour de la notion de propriété (et non de possession) qu’il convient d’aller chercher : ces « monnaies virtuelles » peuvent-elles faire l’objet d’un droit de propriété ?Et si oui, comment qualifier ce droit ?Si l’on s’accorde à ne pas considérer que ces « monnaies » ne sont pas virtuelles au sens de la scholastique, mais intangibles dans une réalité autre que purement matérielle[14], alors le choix d’une définition se porte vers la notion juridique de « bien immatériel », concept faisant l’objet de réflexions approfondies, tant en France[15] qu’au-delà, comme en témoigne les journées 2014 de l’association Henri Capitant sur l’Immatériel.

Premier écueil : ne pas confondre l’immatériel, l’incorporel et le virtuel[16].L’incorporel ne se confond pas avec l’immatériel.Pas plus qu’avec le virtuel.Le virtuel c’est ce qui n’a pas d’existence avec le monde réel, physique tel qu’entendu par la scholastique.L’incorporel, c’est ce qui ne peut se saisir, s’appréhender sous une forme physique (souvent, c’est un droit) mais qui « existe » bien.Deuxième difficulté, l’absence de définition claire de la notion de « bien immatériel ».Une première approche consiste à voir dans ces « monnaies virtuelles » des biens qui se composent d’une chose incorporelle (au sens traditionnel du mot) et d’un corpus.Dans le cadre du Bitcoin (ou de toute autre « monnaie virtuelle » décentralisée), la chose incorporelle serait sa valeur monétaire, et le corpus serait le support sur lequel est fixé le bitcoin (les nœuds de mémoire du blockchain, mais aussi disque dur, clé USB…).Une seconde approche, plus radicale conceptuellement, consiste à dépasser la notion traditionnelle de bien et à considérer comme tel tout ce qui a une « valeur ».

Ce qui conduit à sortir du cadre traditionnel qui associé la chose à la matière.Dans la conception traditionnelle, le bien est une chose corporelle susceptible d’appropriation.Avec l’apparition de l’ « immatériel », le débat est relancé.Les choses ne sont pas nécessairement corporelles.Elles peuvent ainsi provenir de l’activité humaine et de la sorte constituer des biens, objets de propriété.Comment ces « choses » immatérielles deviennent-elles des biens ?Par le recours à la notion de « valeur » [17].On sait que c’est le rapport d’appropriation qui distingue les choses des biens, les biens étant les choses qui ont la qualité d’appartenir à quelqu’un.Les choses sont des objets du droit non encore appropriées ou non appropriables, alors que les biens sont les choses ou les droits que l’on peut s’approprier en ce qu’elle est « utile ».Ainsi, toute chose utile ayant de la « valeur » serait un bien susceptible d’appropriation.Si ce critère de l’utilité remplit bien son rôle concernant les choses corporelles, il est d’usage plus délicat s’agissant des choses immatérielles et des biens incorporels.

D’où le recours au critère de « valeur » pour déterminer si une chose est un bien.Ce qui a de la « valeur » est susceptible d’appropriation[18] : « Ainsi, c’est la valeur, et non plus la matière, qui confèrerait son utilité au bien (valeur marchande/valeur d’échange) : un bien est une chose (au sens large d’objet de droit) qu’il est utile juridiquement de s’approprier parce qu’elle a intrinsèquement une valeur »[19].Le mot « bien » pourrait alors se définir comme une chose ayant une valeur économique et susceptible d’être appropriée.On saisit mieux les conséquences d’une telle approche pour les « monnaies virtuelles »[20].Celles-ci disposent certainement d’une « valeur » et remplissent une fonction d’ « utilité » (unité de compte entre des individus).Elles peuvent ainsi être qualifiées de biens immatériels.Ce qui leur permet de leur donner une « existence » juridique et non plus virtuelle.[1] « L’actuel et le virtuel », par Gilles Deleuze, in Dialogues, 1996, Flammarion [2] Michel Serres, Atlas, Julliard, 1994.

Servet, « Le troc primitif, un mythe fondateur d’une approche économiste de la monnaie », in: Revue numismatique, 6e série - Tome 157, année 2001 pp.La critique de la fable du troc est reprise dans GRAEBER, David.Dette: 5000 ans d’histoire, Éditions Les Liens qui libèrent, 2013.[4] Massimo Amato, L’énigme de la monnaie, Paris, Ed.[/wp-content/uploads/2015/10/Rapport-Fintech-2020-reprendre-linitiative-23OCT15.pdf [6] Directive 2009/110/CE du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.[7] Position du 20 janvier 2014 de l’ACPR relative aux opérations sur Bitcoins en France, Position 2014-P-01 et Banque de France, Les dangers liés au développement des monnaies virtuelles : l’exemple du bitcoin, focus, n° 10, 5 décembre 2013.[8] Jacques Favier, « le Bitcoin et les communs », 25 octobre 2015 : https://le-coin-coin.fr/2900-le-bitcoin-et-les-communs-2/ [/377 ; DOI : 10.4000/teth.377 [10] Denis Dupré, Jean-François Ponsot, Jean-Michel Servet, « Le bitcoin contre la révolution des communs » : 5ème congrès de l’Association Française d’Economie Politique (AFEP) ” L’´économie politique de l’entreprise : nouveaux enjeux, nouvelles perspectives ”, Juillet 2015, Lyon, France.

[12] Pierre Dardot et Christian Laval considèrent dans leur essai magistral que « ce qui est commun est ‘inappropriable’ ou ‘hors-propriété’, ce qui signifie, semble-t-il, que le commun ne peut être détenu, ni par l’Etat sous forme de propriété publique, ni par un ou plusieurs particuliers, sous forme de copropriété ou de communauté des biens (…).Il en ressort qu’on ne peut pas penser le commun sous le concept de propriété » : Commun, essai sur la révolution au XXIème siècle, La découverte, 2014.[13] Gaël Giraud , L’illusion financière, Ed.de l’Atelier, 2012, 168 p : http://www.alternatives-economiques.fr/l-illusion-financiere_fr_art_1164_60436.html [14] Tout irait mieux si bitcoin était défini comme la monnaie (légale ou pas) du pays lointain de l’Internet.C’est la monnaie d’un pays qui n’est pas tout à fait « de ce monde ».Voir Jacques Favier http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-134553-le-bitcoin-et-les-limites-de-la-pensee-1134863.php [15] Frédéric Zenati, L’immatériel et les choses, Archives de philosophie du droit, tome 43, Le droit et l’immatériel, éd.